C’est un tout petit coup de gomme qui a fait couler beaucoup d’encre. Le 6 mai 2014, sur le croquis quotidien de Plantu, la direction du Monde efface le minuscule François Hollande qui copulait avec Marianne. Si l’affaire a fait du bruit, c’est parce que Plantu est l’un des rares dessinateurs encore publié en première page. Le dessin de presse éditorial a quitté la une de L’Equipe, du Figaro, de La Croix... Le dessinateur de presse serait-il une espèce en voie de disparition ? « Nous sommes un peu la cinquième roue du carrosse, avoue Aurel, dessinateur pour Le Monde et Politis. Même si je fais partie du corpus journalistique des médias pour lesquels je travaille, je suis rattaché à la direction artistique. Et c’est très symbolique. »

Le dessinateur n’est pas un artiste échevelé qui suçote son crayon en levant les yeux au ciel entre deux fulgurances inspirées. Ils lisent (beaucoup), écoutent la radio, se docu- mentent. Avant l’arrivée de Google images, ils se plongeaient dans des encyclopédies illustrées pour représenter au mieux une maison mexicaine, un sous-marin ou le drapeau d’Haïti. Ils dessinent quotidiennement, parfois à un rythme soutenu, souvent dans l’urgence. « En presse quotidienne, c’est du flux tendu. On travaille le soir et jusque tard dans la nuit. Quand je dessinais pour La Charente libre, j’avais 1 ou 2 heures pour boucler un dessin », se rappelle Ascensi.

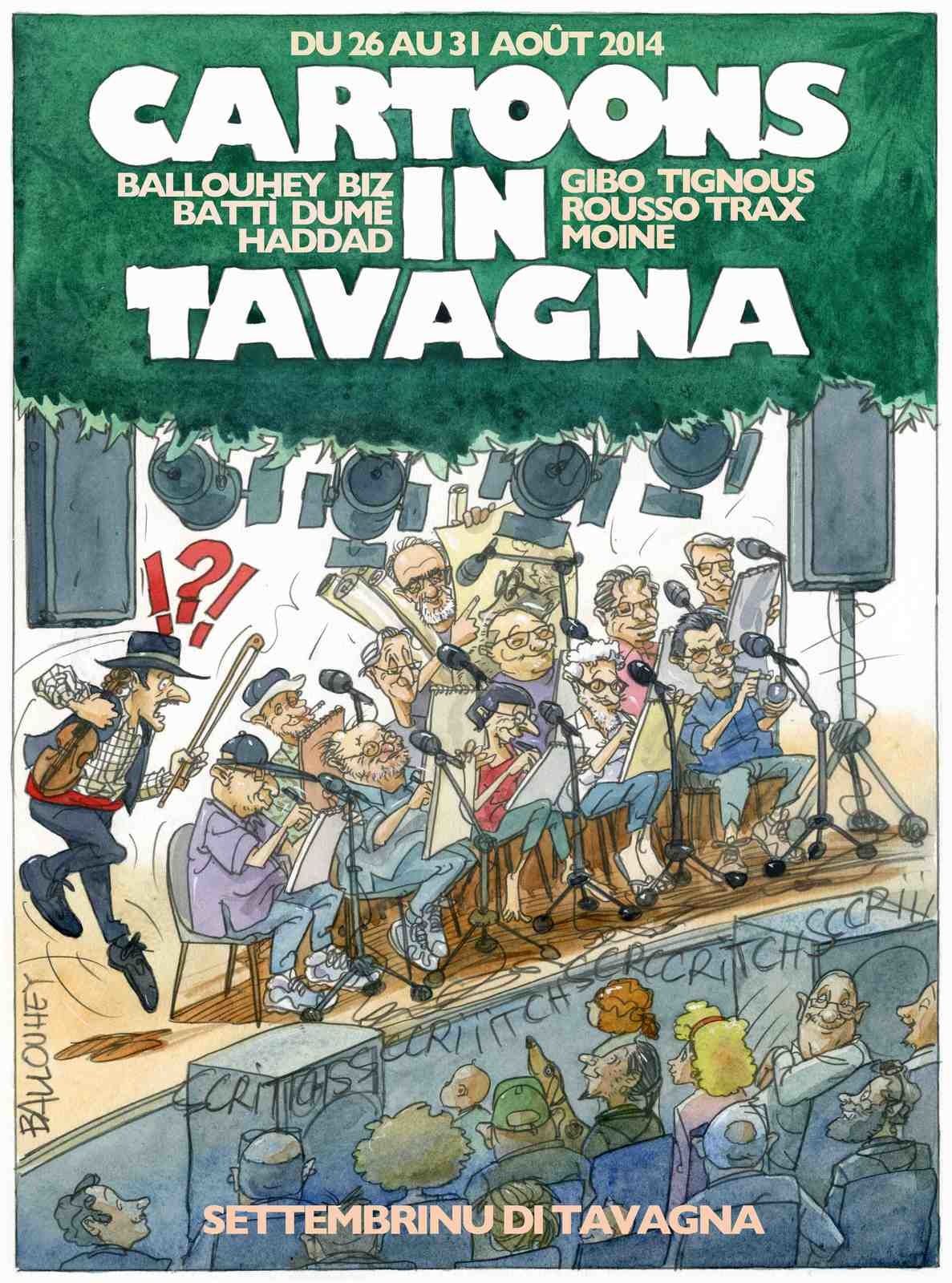

Ces équilibristes de l’actualité sont une centaine en France et ils défendent le dessin éditorial comme un traitement journalistique à part entière. Le Prix Pulitzer, dédié aux œuvres journalistiques depuis 1922, récompense chaque année un dessin de presse et le prix RFI-RSF-OIF l’inclut dans ses catégories. Lors de la création de la carte de presse en 1935, 7 à 8 % des détenteurs étaient des reporters-dessinateurs. Ils ne sont plus qu’une cinquantaine inscrits en 2005.

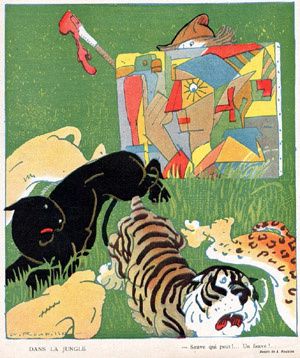

Jean-Marie Charon, sociologue spécialisé dans l’étude des médias, souligne une évolution en partie naturelle. Le dessin serait victime du progrès technique. L’arrivée de la photographie, entre les deux guerres, a permis le dévelop- pement des périodiques. Elle s’est peu à peu glissée dans la presse quotidienne. Le reporter-dessinateur, qui illustrait les éditoriaux politiques mais aussi les critiques de théâtre, les débats parlementaires et la quasi totalité des articles, a cédé sa place au reporter-photographe. La photographie apparaît plus factuelle et rassure les rédacteurs en chef. Quelques voix discordantes s’élèvent encore contre cette hégémonie. Natalie Thieriez, la directrice artistique de l’hebdomadaire Le 1, estime que le dessin de presse est presque plus honnête qu’une photo : « Il n’y a pas de doute que c’est un point de vue, clairement assumé. »

Le dessinateur apporte un autre regard, percutant et synthétique, sur l’actualité. Tous les dessinateurs interrogés le revendiquent : le dessin permet d’aborder des sujets graves sans être frontal. Leur subjectivité assumée, leur humour, offrent aux lecteurs une prise de recul bénéfique. Parce qu’il est lié à l’actualité, politique, sociale ou culturelle, le dessin éditorial est une forme d’écriture journalistique, basée sur le visuel. « C’est d’ailleurs une erreur de sous-estimer l’importance du visuel dans la presse, rappelle Jean-Marie Charon. Un directeur artistique, par ses choix iconogra- phiques et la place qu’il accorde à une information, a autant, si ce n’est plus, d’impact sur l’esprit du lecteur que l’article lui-même. »

Le dessin ne fait pas vendre

Dessinateur invité du site lefigaro.fr, Olivier Ménégol a eu énormément de difficultés à convaincre les journalistes d’utiliser, de temps à autre, un dessin au lieu d’une reprise de dépêche AFP. « Un dessin peut être fédérateur et faire réfléchir, ou être une pause souriante dans une actualité de plus en plus sordide. Les journalistes ont du mal à lâcher ce fil de morts, d’actu frénétique. Ils me disaient : « Il a 24 heures, ton dessin, c’est foutu. » Si on ne peut plus rire d’un sujet au-delà d’une journée, c’est triste.»

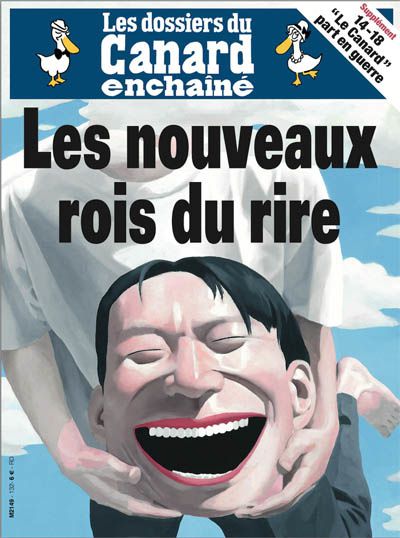

Raymond Bourgine, le fondateur de Valeurs Actuelles, affirmait déjà à son dessinateur, Pinatel, que les dessins n’apportaient rien à un journal. Et comme le caricaturiste s’en effarait et citait Sempé, il appuya : « Non, Sempé n’apporte rien à L’Express. » Idem pour Cardon qui entendit un jour, dans les couloirs du Canard Enchaîné : « Cardon ? Il ne fait pas vendre. » Vendre... le mot est lâché. Si les fans du dessin conservent religieusement les Unes du New Yorker ou le numéro spécial du Monde consacré aux 40 ans de Plantu, tous les lecteurs ne manifestent pas la même piété. « Le directeur artistique de Libération a avoué, un peu désolé, que lorsque Willhem dessine la Une, les ventes baissent » se souvient Guillaume Doizy, spécialiste de la caricature. Elle est bien loin, l’époque bénie où le magnat de la presse Marcel Dassault se réjouissait de publier Jacques Faizant, Kiraz, Coq et Vigno. Son fils Serge, moins esthète, n’a toujours pas remplacé Faizant dans les colonnes du Figaro.

L’humour a changé de forme

Sans doute parce qu’il s’est glissé dans les rédactions, avec un traitement plus « relâché » de l’information, l’humour a changé de forme. L’image mobile a remplacé l’image fixe et s’impose partout, jusqu’aux photos, animées artificiellement et transformées en gif. Christian Delporte, historien de l’image, est très clair : « Le dessin de presse pour le jeune internaute, c’est comme un film muet en noir et blanc.» Étrange et pas drôle.

Le dessin de presse est toujours présent, il a même le vent en poupe mais sous sa forme illustrative. A l’heure où les rédactions courent après le temps et l’argent, le dessin de presse a bien des atouts : il est moins cher à produire qu’une photo, se plie totalement à la volonté de la direction artistique pour créer une iconographie sur mesure. Si vous voulez représenter une mannequin sous un palmier, pas besoin de les faire venir en studio. Pour le prix du décor, du modèle et des retouches, vous avez une centaine de dessins de presse. Et un seul interlocuteur : le dessinateur. On le voit revenir dans Influencia, Madame Figaro. Le nouveau magazine féminin Stylist est même exclusivement illustré de dessins.

«Une bonne caricature, c’est une charge»

Le dessin est tendance mais le dessin satirique, lui, s’efface doucement. Guillaume Doizy estime que la dépolitisation de la vie publique est l’une de ses fossoyeuses. « A la fin du dix- neuvième siècle et jusqu’aux années 1970, on se castagnait beaucoup plus en politique. Des millions de gens croyaient pouvoir changer le monde grâce à leurs idées. Aujourd’hui, on s’étripe sur la couleur de la cravate du Président mais

ça ne va pas plus loin. La politique est devenu de la soupe. » Et le dessin a besoin d’aspérités, pour exister : « Une bonne caricature, c’est une charge, pas nécessairement extrémiste, mais qui ne supporte pas la mollesse, » estime l’historien de la politique et de l’image Christian Delporte. La modification du dessin de Plantu laisse penser à un retour de la censure politique mais pour Jean-Marie Charon, la place accordée par les rédacteurs en chef au dessin tient aussi à l’aura du dessinateur. «Durant des années, Plantu a été très choyé par Le Monde. Maintenant qu’il est plus contesté par les amateurs du genre, le journal lui laisse moins de liberté.» Un lâchage proche de celui dont fut victime Nicolas Vial. Après 32 ans de collaboration, la rédaction a suspendu les piges du dessinateur. Son style, très travaillé, serait passé de mode. Le dessinateur Antonelli pointe un changement de mentalité chez les directeurs artistiques : « Ils sont moins exigeants sur la qualité du dessin, l’intelligence de l’humour. Il y a un manque de profondeur. »

De nouvelles limites se dessinent

Religion, sexualité, les dessinateurs abordent tous les sujets et revendiquent cette liberté. Elle a des limites. Celles imposées par le journal, qui ne sont pas nouvelles. En 1935, la loi Brachard introduit la clause de conscience qui permet aux journalistes de démissionner en bénéficiant d’indemnités de licenciement, en cas de « changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal» et si «ce changement crée pour la personne employée une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux».

L’autre limite, celle du politiquement correct, s’accentue. Pour Na !, dessinateur depuis 20 ans, la susceptibilité de chaque groupe social s’est exacerbée. « Un rédacteur en chef m’avait commandé un dessin assez cru : un patron, en position fâcheuse avec sa secrétaire. Une bulle disait « tant que je sens tes dents, t’auras pas d’augmentation ». Une association féministe nous est tombée sur le râble. Mais nous ne défendions en aucun cas ce genre de pratique ! Ce n’est pas parce qu’on montre ce qui existe qu’on le cautionne. »

Chacun plaque ses références

Un dessin est lu en moins de 10 secondes. Pour le déchiffrer, le lecteur puise dans ses références, l’interprétation d’un dessin est diverse. Et parfois avariée. La principale difficulté est de réaliser un dessin qui sera vu de la façon dont l’auteur l’a pensé. Afin d’être compris de la majorité des lecteurs, les auteurs recourent à des symboles communs. Avec le risque d’effets secondaires indésirables. « On est vite accusé d’exploiter les stéréotypes. Oui, pour dessiner une femme, on lui fait des seins. On sait bien que toutes les femmes n’ont pas une poitrine plantureuse. Mais ça nous permet de rendre les personnages identifiables au premier coup d’œil », explique Aurel. Travaillant pour la presse depuis 2003, le jeune dessinateur y voit une crise de l’humour.

« Le politiquement correct est bénéfique lorsqu’il nous incite à ne pas blesser gratuitement certaines personnes. Mais il ne faut pas tomber dans la peur de déplaire à tout le monde, » précise Monsieur Kak, dessinateur depuis 18 ans pour le Film Français. « Le manque de temps et de moyens oblige aussi à passer par les stéréotypes. Techniquement, si on vous demande un dessin en noir et blanc et que vous devez représenter une personne noire, il faut énormément de travail pour réussir sa profondeur de couleur et ne pas tomber dans une caricature échappée de Tintin au Congo. Le travail, ça demande du temps. » Les rédactions leur en laissent de moins en moins.

Coincé entre la crispation sociale grandissante et la course au profit des grands groupes de presse, le dessinateur est peu à peu poussé hors des colonnes des journaux. On ne le remplace pas lorsqu’il disparaît (Le Figaro), on lui demande de ne pas caricaturer Paris Hilton par crainte d’un procès (L’Echo des Savanes).

La Toile apparaît comme leur dernier espace de liberté. La quasi totalité des dessinateurs ont un site personnel. Dans ce book mâtiné de journal intime, ils présentent leurs travaux publiés. Mais aussi le « dessin auquel vous avez échappé », ces œuvres qui ne passeraient pas le filtre de la ligne éditoriale. Jeu de mot, choc visuel, le dessin semble avoir tous les atouts pour profiter de la viralité des réseaux sociaux. Là encore, il ne séduit pas les rédactions. Le jour de la dernière Manif pour Tous, l’un des dessins d’Ascensi a été vu plus de 37 000 fois sur Facebook. Aucun journal ne l’a contacté. En 2010, Guillaume Doizy déplorait que les médias historiques lui accordent une place si faible sur Internet. Quatre ans plus tard, les choses ont peu évolué. L’Est Républicain le place en Une, comme sur son édition papier. Slate, Rue89, BFMTV, l’affichent également. Mais impossible de les trouver en page d’accueil du site de l’hebdomadaire Marianne, qui le met pourtant à l’honneur dans son édition papier.

Un objet visuel qui peine sur Internet

Intrinsèquement liés à la presse papier, les dessins de presse peuvent-ils trouver leur place sur Internet ? La réponse est loin d’être évidente. Créé par François Forcadell en 2011, le site Urtikan.net, un hebdomadaire d’actualité dessiné, a suspendu sa diffusion payante. Même échec pour l’application Ca ira mieux demain lancée en juin 2010. Pour 4,99 €, elle proposait un accès illimité aux dessins des auteurs référencés. Pour Aurel, l’un de ses instigateurs, le dessin de presse seul n’intéresse pas les lecteurs. « S’il n’y a que du dessin, les gens n’y vont pas. Même si c’est gratuit. Le dessin de presse se conçoit dans une globalité éditoriale.» Est-ce parce que le dessin éditorial reste la patte d’un journal, la crème dans le gâteau, que les nouvelles feuilles le rappellent en Une ? L’Idiot International, Le 1, L’Opinion, ont des dessinateurs attitrés. Avec trois dessinateurs réguliers, Le 1 intègre complètement ce genre dans sa maquette. «Une photo peut jamais aller en contradiction avec l’article. Un dessin invite à la réflexion, à l’échappée, précise sa directrice artistique, Natalie Thiriez. Il peut offrir un angle totalement différent de l’article qu’il illustre. » A L’Opinion, Nicolas Baytout tenait aussi à avoir son dessinateur : depuis septembre 2013, Monsieur Kak, qui travaillait déjà pour Le Film français, illustre quatre man- chettes par semaine.