Guillaume Doizy :- Tu es ce qu'on peut appeler un dessinateur "militant". Peux-tu évoquer la diversité de tes interventions dessinées passées et présentes dans le mouvement politique et social ? A qui t'adresses tu en priorité ?

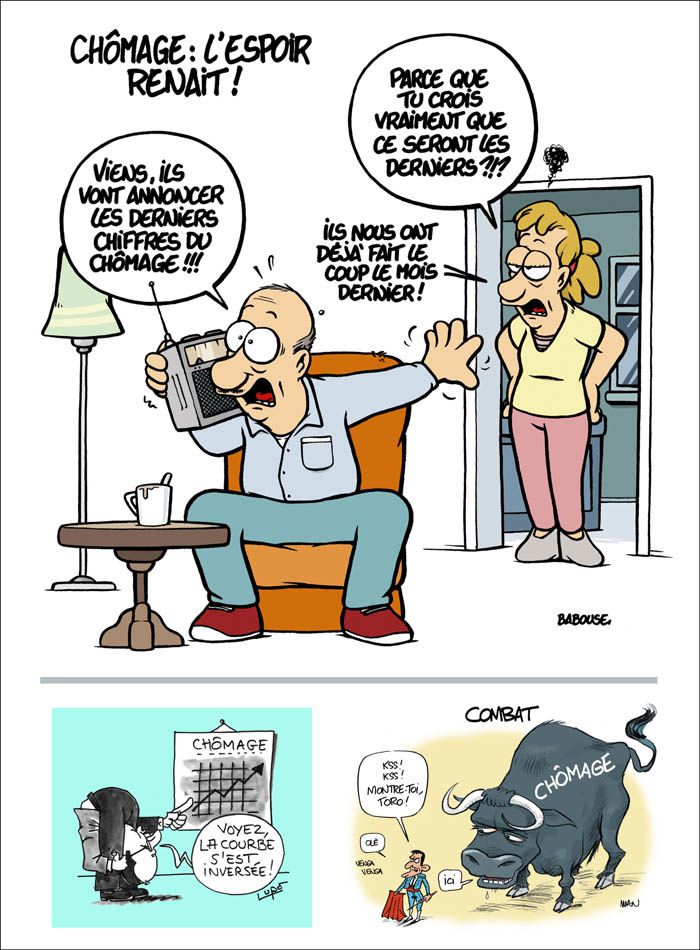

Babouse : Même s'il m'arrive souvent de faire des dessins sur des sujets "militants" précis (grèves, sans-papiers, etc), je ne me vois pas du tout comme un "dessinateur militant", j'irais même jusqu'à dire que c'est un qualificatif non seulement restrictif mais qui en plus fout un peu la pétoche (et puis souvent c'est chiant un "dessinateur militant", impossible en tant que "dessinateur militant" de, par exemple, faire un dessin rigolo qui représente une grosse quéquette ou une demoiselle à gros appendices mammaires sans se faire traiter de phallocrate, sexiste, macho, etc.... bref "dessinateur militant", en plus, c'est se condamner soit-même à devoir sans arrêt se justifier pour tout ).

Dans mon esprit "un dessinateur militant" n'est qu'une main qui reproduit ce qu'on lui dicte sous forme de dessin selon les circonstances, ce serait vraiment un frein terrible à la liberté et donc à la créativité !

Je dessine en accord avec ce en quoi j'ai foi (en tous cas à ce moment-là, qui peut dire comment les choses évoluent !).

J'ai déjà vu un dessinateur qui vomissait via internet sur les grèves des cheminots ( qui-prennent-les-usagers-en-otages ) se retrouver à dessiner dans un journal de gauche partisan de ces mêmes cheminots, un autre ayant joué le "jaune" (en acceptant d'avance la place d'un dessinateur délégué syndical si la direction le vidait) se retrouver à dessiner pour défendre une lutte syndicale et s'en targuer, un autre enfin moquer les valeurs du journal de gauche qui le publiait, etc...

Si être un "dessinateur militant" consiste à ne pas jouer à cette petite gymnastique et avoir des convictions alors oui, là je veux bien dire que je suis un "dessinateur militant" mais bon, c'est vraiment restrictif comme terme !

J'essaie autant que je peux de ne pas me trahir moi-même et ne pas me faire honte, c'est pas grand chose.

La diversité de mes interventions dessinées dans le mouvement politique et social ?

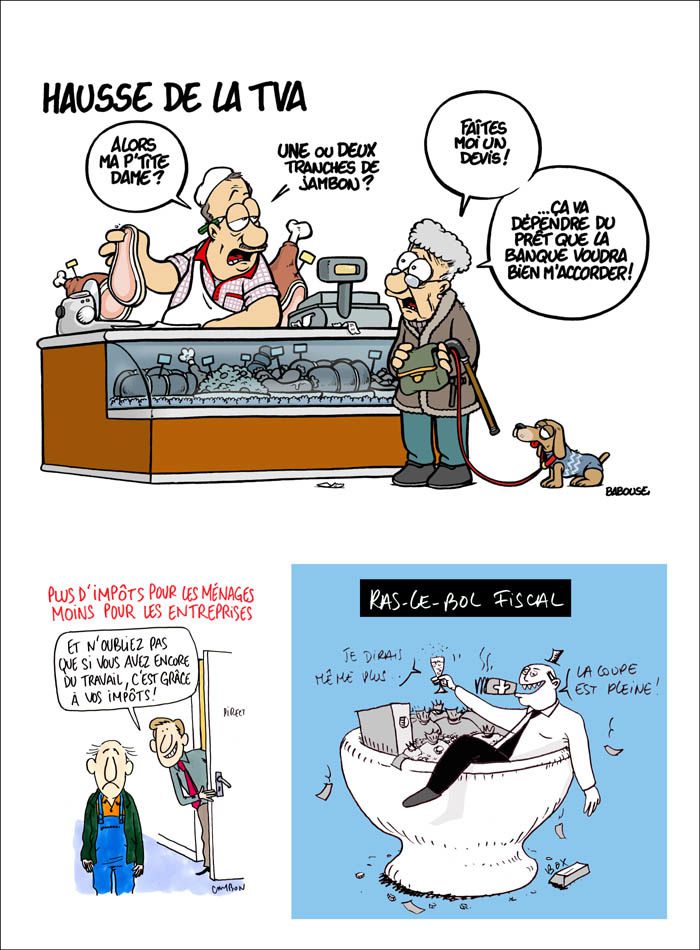

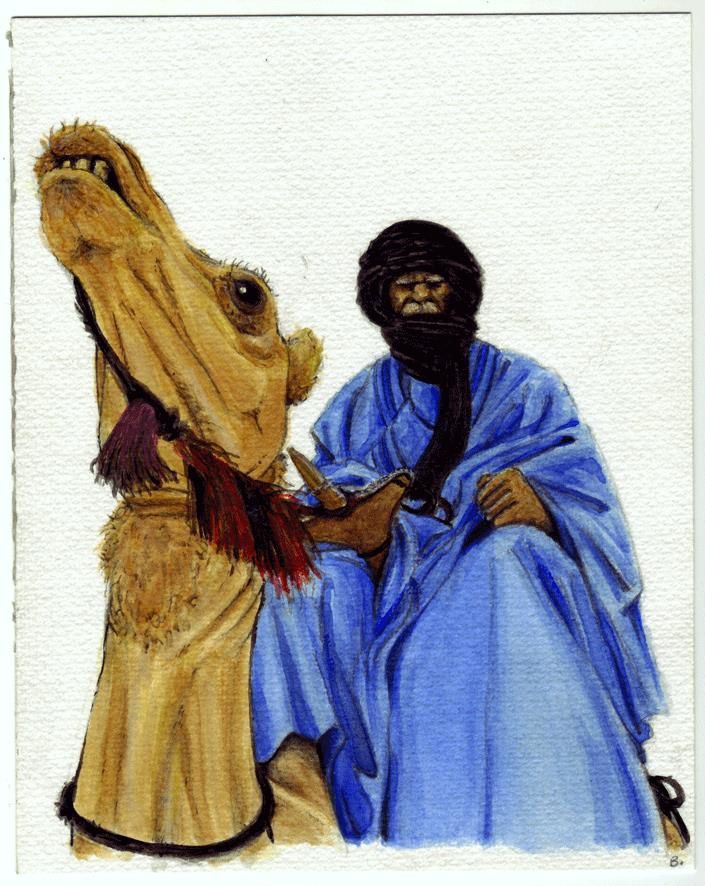

Franchement, je ne vois rien de très précis à répondre sur ce sujet étant donné que c'est un peu ma source principale de travail et d'inspiration. J'ai fait quelques BDs pour la CGT-Construction (sur les travailleurs low-cost ou récemment sur la reconnaissance amiante des Ponticelli) destinés à des gars souvent peu enclins à lire des pavetons de texte, des illustrations en aquarelles sur les populations nomades du Nord-Mali pour un carnet de voyage à destination d'un projet de promotion des cultures Touaregs, des illustrations de polars co-écrits en atelier d'écriture par Ricardo Montserrat et (par exemple pour le dernier ouvrage publié) les mineurs marocains retraités des mines du Pas-de-Calais, des interventions ateliers-dessin de presse dans des quartiers populaires au Sénégal (ça m'a valu de rentrer avec la tuberculose, 1/5e de poumon calcifié, va falloir que j'arrête de cloper quand même mais je veux soutenir les camarades de la SEITA), des interventions dessin-bd en centre fermé avec des djeunes délinquants, des ateliers-bd avec un public en phase de ré-alphabétisation, une bédée humoristique échangée à Calais (y'a un bail) contre des jouets pour le Noël des gamins défavorisés, etc... J'ai aussi réalisé des dessins en direct pour des congrès CGT mais aussi pour des congrès sur l'économie responsable, sur les acteurs de l'éducation sociale, avec la protection judiciaire de la jeunesse, sur la culture populaire, etc... Et puis des dessins de presse bien sûr, des dessins d'actu et encore des dessins sur différents sujets, sur différents supports.

Celui à qui je m'adresse en priorité, c'est con à dire mais évident : c'est le lecteur !

Après, qu'il soit cadre sup', précaire, prolo, patron, de droite, de gauche, breton, martien, etc., je n'ai pas la prétention de cibler et encore moins celle d'être "porteur de la bonne parole".

Je donne un point de vue , j'essaie d'éclairer un angle, un détail ou au contraire de donner une vision d'ensemble, ou alors simplement de susciter un sourire.

Plus mes dessins sont lus, plus je suis content et ça m'amuse même parfois d'imaginer comment tel ou tel de mes dessins peut être perçu par un lecteur selon qu'il soit de telle ou telle catégorie socio-professionnelle, opinion, région, etc.

En ce sens, mon meilleur souvenir de collaboration reste mon boulot de dessinateur quotidien au sein de feu France-Soir !

- Je comprends bien tes réserves sur cette notion de "dessinateur militant", mais finalement le dessinateur dans la presse est toujours soumis à une ligne, qu'elle soit éditoriale ou politique (ce qui revient au même). Tu ne pouvais certainement pas dessiner des “grosses quéquettes” dans France-Soir, si ?

Sûr qu'il y a toujours, dans chaque publication, une ligne éditoriale plus ou moins bien définie. Vu le nombre de lignes éditoriales différentes d'un titre à un autre, j'irais presque jusqu'à dire que c'est heureux dans le sens où c'est aussi une résultante de la démocratie et de la pluralité de la presse. Après, en connaissance de cause, charge au dessinateur de dire oui ou non. Je ne comprends pas comment on peut dégueuler sur la ligne éditoriale d'un journal et continuer à y dessiner ! Il ne faut pas espérer arriver à caser un dessin pro-végétarisme dans Le chasseur français, par exemple !

Ceci dit, il y a parfois d'autres cas, des non-dits sur les lignes éditoriales, c'est dans ce cas plus vicieux, comme cette fois où, travaillant alors pour un quotidien pour ados, afin d'illustrer la journée de sensibilisation contre le SIDA on m’a fait recommencer 3 fois mon dessin avant de m'avouer : "tu comprends, on a beaucoup d'abonnés dans les écoles privées et que tu fasses systématiquement référence au préservatif pourrait les choquer". J'ai fini par leur faire un dessin grotesque avec une gentille abeille et une petite fleufleur (c'était ça où leur recommander de se laver les organes sexuels internes ou externes avec un mélange d'eau de javel et de soude caustique).

Mais en général, personnellement, je n'ai aucun souci avec ça. A France-Soir j'avais une très grande liberté de ton, j'y ai toujours adopté le même esprit que d'habitude à travers mes dessins. J'aimais beaucoup travailler avec cette équipe, ce sont eux qui m'ont contacté pour leur nouvelle formule et après s'être rencontré et avoir défini le rôle de chacun, le courant est bien passé sans jamais un pet de travers jusqu'à la fin.

Si Le Figaro m'avait proposé les mêmes possibilités d'expression, je n'aurai pas pu dire non. Je n'ai rien contre Le Figaro, mais si son équipe me demandait de dessiner pour eux en collant aux idées qu'ils y défendent dans leur ligne éditoriale, là, même si je le voulais, je ne le pourrais pas, ce serait un système de valeurs et de raisonnement qui me serait trop éloigné pour que j'arrive à y trouver ne serait-ce qu'une once d'inspiration pertinente et/ou humoristique !

L'histoire de dessiner une grosse quéquette est une image, et si à France-Soir je n'ai pas eu l'occasion d'en dessiner, c'est simplement parce que je ne voyais pas l'utilité d'en faire figurer dans les dessins concernant les thèmes qu'on me communiquait. Mais à décharge, j'ai pu y dessiner un mec avec une ampoule dans le cul, c'est déjà ça. Et puis je ne m'attable pas au travail le matin en me disant "tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver comme excuse dans l'actualité aujourd'hui pour dessiner une grosse biroute ou un autre truc dégueulasse ?" Par contre, ne pas pouvoir faire plus d'humour noir et/ou absurde et/ou crado (comme à Charlie-Hebdo par exemple) me manque parfois. Actuellement je ne travaille pour aucun titre friand de ce genre de galéjade, aussi quand j'ai une idée dans ce registre-là j'essaie de l'oublier en me disant que personne ne me la publiera.

C'est l'avantage de travailler pour différents titres, on peut user de différents registres : il y a quelques années je bossais à la fois pour L'Humanité, pour Psikopat, pour un journal municipal, pour un titre de la filiale française de Penthouse (Play in the house), pour une émission politique sur France3-régional et pour un petit magazine gay et lesbien (Hercule et la toison d'or), j'avais alors une large palette à disposition. D'un autre côté, d'autres fois, je regrette de ne pas travailler quotidiennement pour un seul titre, faire partie de l'équipe rédactionnelle, faire vraiment partie de l'aventure, etc.

- "Babouse", c'est un drôle de pseudonyme pour un dessinateur de presse ?!

En fait ce n'est pas un pseudo, c'est un surnom. En plus un surnom gentiment péjoratif à tendance fortement ridicule. En 1990, j'entre aux Beaux-Arts de Dunkerque (un an d'études avant de me dire que , non, pour moi chier dans des petits pots et les exposer ensuite sur une étagère je ne trouve pas que ce soit ni de l'Art, ni de l'art).

En pleine période romantico-baba-cool, Patchouli, cheveux longs, Steve Hillage, Jethro Tull, Ange, Malicorne, Michel Sardou ( heu...non, pas Michel Sardou), jean élimé, boucle d'oreille indienne, côte de maille en badges , la totale... à peine arrivé j'entends des "whaa le babouse hé!" railleurs de la part d'autres étudiants. On se lie d'amitié mais ça reste et on continue à m'appeler "le babouse"( ce qui signifie en gros "le baba qui sent la bouse", un truc dans ce goût-là alliant tout à la fois finesse et poésie ), puis simplement "Babouse" (avec un "S", sinon ça ne fait pas bien "bouse"). Comme je dessinais déjà (à l'époque, en pleine guerre du golfe number ouane je crobardais dans Urgence pacifiste, Union pacifiste, Le Monde libertaire et quelques autres fanzines et titres de circonstance) et que signer de mon vrai nom c'était pas top ("Monier", banal et en plus y'en avait déjà un autre de Monier qui dessinait) tout comme mon prénom ("François-Henry", ce qui me force toujours à expliquer que non, je ne suis pas fils de rupin mais juste victime d'une superstition familale longue à expliquer), j'ai décidé de signer BABOUSE et puis c'est resté. Certains potes de longue date on même du mal parfois à se souvenir de mon vrai nom.

Dans ces années là des potes me disaient que j'étais con, avec un blaze aussi tarte je n'arriverais jamais à caser des dessins quelque part mais comme il n’y avait rien d'autre qui me venait, je n’avais pas trop le choix et maintenant, quand on m'appelle et qu'on tombe sur ma femme, ça arrive qu'on lui demande "Allo, madame Babouse?".

Et puis à l'époque avec les potes on était assez branché autodérision, comme ces copains qui fin 80's avaient formé un groupe (qui fit sa petite carrière sympa) en s'appelant "Marcel et son orchestre".

Ceci dit, quand j'y pense, j'aurais quand même dû signer "François-Henry", ça en jette plus et ça fait se trémousser les cons.

Ce qui est marrant c'est qu'il y a quelques temps, un disons "détracteur", m'a lancé pour me rabaisser que "dans BABOUSE il y a BOUSE" (caustique hein!). J'avais envie de lui dire que oui, c'est vrai, et c'est d'ailleurs pour ça que....mais bon.

- Urgence pacifiste, Union pacifiste, Le Monde libertaire … La révolte te tombe dessus dès ta prime jeunesse. Ce sont tes grands-pères mineur syndiqué et cheminot anarchiste qui t’ont mis le pied à l’étrier ?

Je ne pense pas qu'on puisse parler de révolte mais plutôt de "lucidité", de ne pas toujours croire que ce qu'on nous présente est inéluctable et sans alternative, que le serveur soit de droite, de gauche ou autre.

La révolte, sans réflexion, sans analyse, ce n'est qu'un soufflet de circonstance condamné à retomber à plus ou moins court terme.

Je crois que le plus important est d'avoir des valeurs, tout simplement, et d'être conscient de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, de ce qui est ne serait-ce qu'acceptable, et de ce qui est dégueulasse.

Je ne crois pas vraiment à une sorte d'héritage familial même si, bien sûr, il y a sans doute eu des influences (on a toujours beaucoup causé actualités et politique chez moi et à 8 ans je recopiais les dessins du Canard Enchaîné familial) et une sensibilisation précoce à ces choses-là. Mon frangin et ma soeur par exemple ne sont pas aussi sensibles que moi à l'actualité. Sans même parler de ces fils et filles de mineurs syndiqués et autres rejetons de prolos devenu(e)s militants du FN !

Ma première manif date de 1986 , à l'époque contre la loi dite "Devaquet" (qu'il est plaisant de se dire que plus personne ne se souvient de ce brave monsieur !), et en fait c'est à ce moment là que j'ai vraiment commencé le dessin d'actualité, même si dès la 6°eme j'étais engagé dans un club journal à faire des dessins contre le racisme ou pour expliquer la situation des pays du tiers-monde.

Ou alors c'est quand j'avais 10 ans, qu'on avait emmené ma classe voir le président de la République en visite dans le coin et que François Mitterrand m'avait serré la main. Je ne sais pas, si ça tombe, il m'a transmis une saloperie de virus , des miasme qui jouent sur les connexions endocriniennes, un champignon qui atteint le cervelet, ...va savoir ! ( En tous cas j'ai rien à la prostate, ça, c'est fait!).

- On définit le plus souvent un dessinateur de presse au travers de ses collaborations, des journaux dans lesquels il publie. Qu’en est-il de l’histoire de ton style graphique et de ton humour, comment l’un et l’autre se sont-ils fixés à à quel moment ? Avec quelles influences ? En fin de compte, le style, ça peut devenir un carcan ?

C'est une question compliquée qui demanderait que je contacte ma mutuelle pour savoir jusqu'à combien je suis pris en charge pour une longue psychanalyse. Comme je ne sais pas par où commencer, je vais faire ça chronologiquement. J'avais 8 ans quand pour la première fois j'ai dis que plus tard je voulais être dessinateur (sur le coup ça a fait sourire mes parents, c'est après qu'ils ont commencé à pleurer), je recopiais alors tout ce qui me tombait sous la main comme dessin, surtout mes albums d'Hergé et les dessins de Jean-Claude Poirier (que j'adorais dans Pif Gadget avec son Supermatou). Après je me suis fait une fixette sur Cabu dans Le Canard enchaîné qui a été drôlement aggravé avec RécréA2 (sur Antenne2) lorsque Cabu a commencé à apprendre étape par étape à dessiner des caricatures de stars de l'époque. Je faisais déjà des petits dessins pour les copains en primaire, des caricatures, des Goldoraks, etc., et surtout des BDs. A 11 ans, j'avais fait une grande bd où un savant fou créait des monstres pour contrôler le monde, le méchant avait la tronche d'Hitler dessiné par un Cabu qui aurait voulu copier le fils qu'Hergé aurait eu avec Franquin.

Au collège, en 6ième, le choc absolu de ma vie : un pote me prête un album de Gotlib ! Je ne me souviens pas avoir autant ri ouvertement en lisant une bédée, j'étais sur le cul ! Mes caricatures ont suivi le changement, un vague mélange entre Cabu et Gotlib (j'avais le droit de rester assis pendant le cours de sport si je faisais la caricature du prof d'EPS).

Pendant des années, j'ai dessiné comme Gotlib si Gotlib avait mal dessiné, au lycée je faisais, obligé, des BDs sur les profs, ça circulait en photocopies mais bon, ça restait du sous-Gotlib légèrement teinté d'autres influences (j'étais déjà amoureux de Franquin, le maître absolu, mais aussi d'Edika, de Tardi, Carali, Margerin, etc... Je lisais beaucoup de BDs mais surtout énormément de magazine avec des dessins et de la bd : Antirouille, Spirou, Strange, Fluide Glacial, Pistil, L'Echo des savanes, etc.).

Au bout d'un moment je pensais avoir trouvé mon style, il y avait déjà les gros yeux ronds mais plus de détails, des hachures partout, des petits points, les poils des doigts dessinés un par un (j'aime beaucoup le style dessin de presse anglo-saxon comme Kal) mais les potes me disaient toujours, pensant me faire plaisir "on dirait presque du Gotlib". Ca me désespérait car je savais que, forcément, c'était et ce serait toujours moins bien que l'original. Alors un jour j'en ai eu marre et j'ai décidé de tout reprendre depuis le début. J’ai commencé à dessiner façon "bonzhommes têtards" comme les mômes, un truc très simpliste, comme j'adorais le non-sens et les histoires absurdes ça collait bien. Petit à petit, mon dessin à commencé à se remplumer, à être plus élaboré et puis ça a évolué lentement.

Mes premiers dessins publiés dans la presse professionnelle datent de cette époque avec comme héritage de mon retour aux "bonzhommes têtards" l'absence de nez et d'oreilles. Quand je revois ces dessins maintenant j'ai envie de me noyer dans le "liquid paper" ! C'était contraignant et de plus en plus bizarre comme style, alors après bien des hésitations et des essais, j'ai ajouté nez et oreilles. Petit à petit ça s'est affiné, le style s'est lentement posé même si encore aujourd'hui je sais que ça continue d'évoluer, notamment si un copain me fait une remarque sur un détail (depuis que Ranson m'a fait remarquer que tous mes personnages avaient l'air en survêtement, je dessine les cols de veste par exemple).

Je ne vois pas ce style comme un carcan, au contraire, ça m'amuse de jouer avec ses contraintes, d'y trouver de nouveaux codes graphiques, de jouer avec même si je sais d'avance (en tous cas je l'espère) qu'il va continuer à évoluer, sans doute lentement ou par à coups. Je ne vois pas du tout ça comme quelque chose de gravé dans le marbre, de figé à jamais.

Pour ce qui est de l'évolution de l'humour, je crois que, à l'origine en tous cas, c'est lié déjà au contexte familial. Dans ma famille on adore les blagues pourries et l'humour con, notamment avec mon grand-père qui m'abreuvait de Pierre Dac et de Raymond Devos sans parler de son goût prononcé pour tout gag à caractère scatologique. Après je crois que ça vient des lectures, notamment de Fluide Glacial que j'ai commencé à lire à 12 ans, mais aussi de mon goût inaltérable pour les comédies françaises des années mi-60's/mi-80's (je suis un grand fan de Jean-Luc Bideau, Jean-Pierre Marielle, Pierre Richard mais aussi des films des Charlots avec une préférence pour "les Charlots font l'Espagne", mais bon, ça c'est parce que je suis un intellectuel du cerveau ) et du cinéma plus ou moins expérimental de cette époque ("Voyage en grande Tartarie" de J-Charles Tacchella avec Jean-Luc Bideau est un de mes film culte avec "Comme la lune" de Joel Serria avec Jean-Pierre Marielle, "Calmos" de Bertrand Blier ou "l'aventure c'est l'aventure" de Claude Lelouch ).

C'est difficile de décrire l'évolution de son humour, je n'y ai jamais songé ! A en croire ma femme, depuis mes 12 ans il n'y a pas eu d'évolution alors... Avec des copains, on se fait encore des soirées pourries à écouter Michel Sardou entonner "dans les viiiilles de grande solituuuuude...". C'est pourri, c'est macho, c'est sexiste, c'est con, c'est lourd, c'est ringard au possible et on adore ça !

J'ai aussi beaucoup été aidé à mes débuts par Choron, qui ne partageait pas trop mon goût de l'absurde et voulait que je bosse plus le Gag, et par Faujour ou Carali (entre autres) pour la bonne compréhension de mes dessins de presse. Avant j'avais tendance à être trop bavard dans les bulles, ça alourdissait tout. Le problème c’est quand on a une idée de dessin, on le voit dans sa tête non pas comme un dessin mais comme une scénette, un sketch. Ce qui m'amuse toujours le plus à la base ce sont les contradictions et l'absurdité du monde, source inépuisable d'inspiration, que ce soit en dessin de presse (perso je préfère dire "dessins d'actualité") ou en BDs .

- Parlons un peu de la "tambouille" du dessinateur. Quand tu réalises un dessin pour l'Huma, comment ça se passe, quelles sont les conditions? Qui décide du sujet, comment tu travailles de la "commande" à la publication dans le journal ? (recherches d'idées, croquis, dessins, mise en couleur, etc. )

Chaque mardi, L'Humanité publie mon dessin. Je commence ma recherches d'infos, ma revue de presse le dimanche. En général j'ai déjà une vague idée des sujets que je vais traiter et parfois quelques idées de crayonnés sur un cahier. J'essaie de ne pas tomber dans la facilité et je jette pas mal d'idées (genre "on va VALLSer" ou, en cas de guerre, une petite colombe de la paix qui pleure ou encore écrire "machin fait un geste pour bidule" et dessiner un bras d'honneur). Comme je suis un peu con, pour un dessin publié le mardi, j'en propose toujours au moins 3 finis, comme ça ils ont le choix et ne sont pas coincés.

Parfois je fais des recherches au crayon sur une feuille de brouillon si un truc me pose problème (une perspective de bagnole par exemple ou un mouvement inhabituel d'un personnage). J'ai un format à respecter, je le trace plus ou moins, je fais mon crayonné, ensuite j'encre le texte au feutre puis le dessin au pinceau rechargeable (je préférerai à la plume, on peut faire plus de détails, poser plus de décors, les pleins et les déliés sont plus fins mais le temps presse toujours !), je gomme, je scanne puis je mets en général les couleurs à l'ordinateur le lundi avant d'envoyer les dessins par mail à la rédac.

Il y a pas mal d'années, je faisais les couleurs à l'aquarelle mais c'est beaucoup trop long et comme je faisais ça directement sur l'original, si je me plantais j'étais bon pour tout recommencer. Au début j'ai eu du mal avec les couleurs faîtes à l'ordinateur mais maintenant je me sens beaucoup plus à l'aise. Il y a encore quelques semaines, l'Huma me commandait aussi un dessin pour un supplément de l'édition du jeudi qui n'existe plus maintenant. On me contactait alors dans la journée du mardi, voir du mercredi, on me donnait soit l'article à illustrer, soit l'info en résumé si l'article était en cours d'écriture. Je cherchais alors différents angles d'approche me suggérant différentes idées, j'en choisissais une et hop, je me mets sur mon antique table à dessin que je me suis acheté à 16 ans, ce qui fait que j'ai toujours un peu de mal à me tordre pour dessiner si je ne bosse pas sur un plan incliné, c'est ballot !

- Je trouve important également d'évoquer la question des stéréotypes. Le patron avec un gros cigare, l'ouvrier en salopette, le d'jeune avec sa casquette, le black à cheveux crépus ou la femme en mini-jupe : l'efficacité veut que l'on s'appuie sur les codes dont se nourrissent nos imaginaires, car il faut bien se faire comprendre, mais les stéréotypes ne sont-ils pas de plus en plus décalés par rapport au réel ? Tes lecteurs "ouvriers" se reconnaissent dans ta manière de dessiner les ouvriers ?

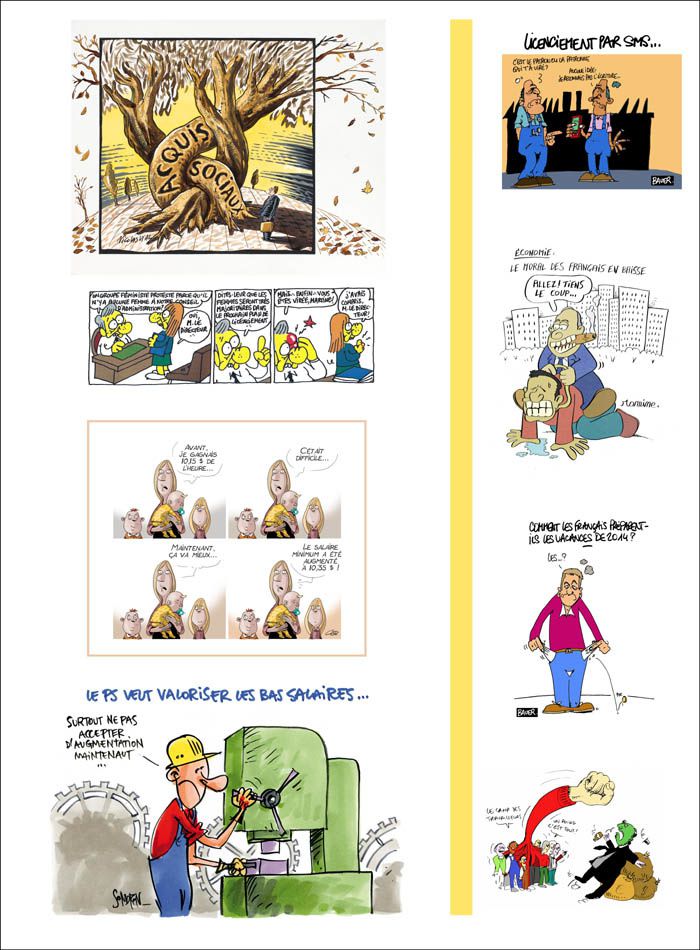

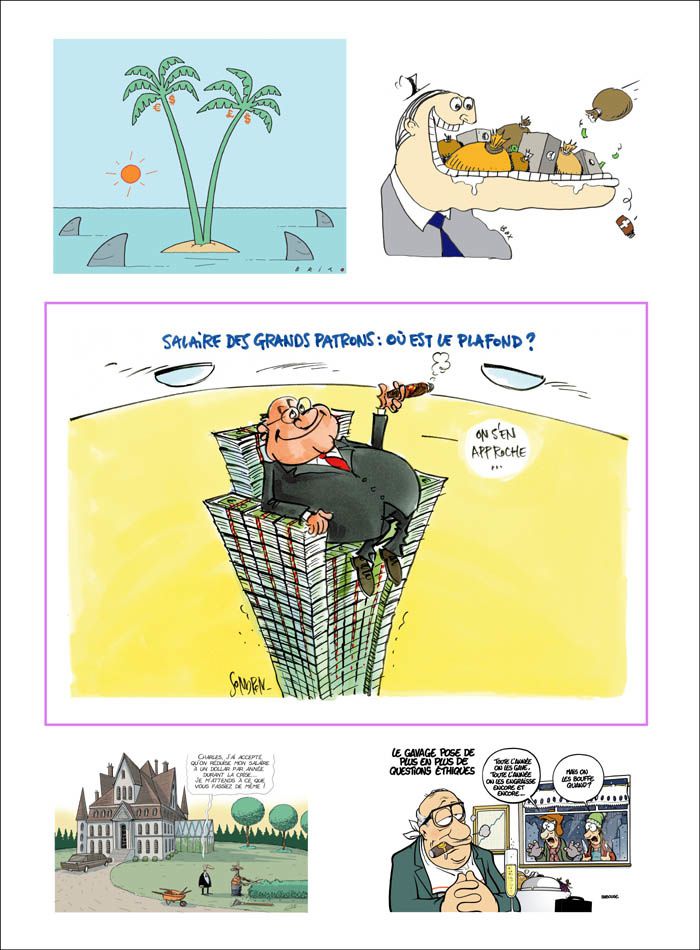

Il y a certainement un décalage entre les stéréotypes usinés dans le dessin de presse et la réalité, mais comme de toute façon on est dans la caricature, personnellement ça ne me pose aucun problème. Le principal étant d'être compris rapidement par le lecteur, qu'il puisse d'un coup d'œil identifier les acteurs du dessin et les placer dans le contexte. Je pense donc que oui, un ouvrier est en mesure de comprendre qu'un personnage doté d'une casquette et d'un bleu de travail représente l'ouvrier. Cependant, après il y a le cas des salariés du tertiaire par exemple. Là, difficile de les représenter en salopette ! Dans ce cas, en général, selon les cas, j'opte pour la veste normale, et la chemise sans cravate. Et puis les ouvriers en salopette existent toujours, tout comme les patrons à gros cigares (Pierre Gattaz est un délice, une vraie caricature à lui tout seul !) .

Dans la réalité, il est certain que maintenant ce sont les patrons, qui ont les moyens de se nourrir correctement et le temps pour prendre soin de son corps, qui sont d'une corpulence normale sinon athlétique, et les prolos, contraints de se remplir l'estomac de bouffe discount tout en étant trop crevés et trop accaparés pour faire attention à leur silhouette, qui ont tendance à l'obésité. Pareillement, on ne voit plus de vêtements rapiécés, même le pauvre peut avoir des vêtements présentables, du made in china ou bengladesh parce qu'il n'a pas le choix, c'est de la merde mais c'est pas cher, ça peut faire illusion, et ça c'est très chiant à représenter. On peut vite croire que, si on représente un prolo en jogging pourri, c'est pour se foutre de lui.

Dans mon boulot j'ai un style de patron type qui m'est venu tout seul avec le temps, la cravate, les lunettes, les cheveux grisonnants, bedonnant, petite moustache, cigare,...en fait c'est une espèce de combinaison entre Jean-Pierre Darras, Bernard Blier et Jean-Marc Thibault… On a les références qu'on peut !

Récemment, je voulais dessiner un couple de bourgeois "vieille France", je me suis amusé à représenter Jean-Pierre Darras et sa femme qu'on voit dans le film "la carapate"(Gérard Oury-1978), je ne sais pas si quelqu'un d'autre s'en est rendu compte. Le dessin a été publié dans L'Huma, mais j'avais trouvé que ça collait parfaitement.